Inmitten der Trümmer Auf der Schwelle zum Goldenen Zeitalter

Inmitten der Instrumente Der Rechentafeln und Waagen

Ein grimmiger Engel mit neuen Waffen

Bücher und Zirkel Das Navigationsgerät der Gelehrten

Der Engel ist eine Frau Von Instrumenten umstellt

Im Gefieder die Asche der kommenden Schlachten

Das Erwachen der Vernunft gebiert noch nie gesehene Monster

Teufel in Menschengestalt Dämonen mit Karte und Kompass

Über dem Horizont ein blutiger Regenbogen

Die Fahne der geschlachteten Bauern Und ein verglühender Stern.

Holger Teschke 1994

Albrecht Dürer

Die Felder auf diesem magischen Quadrat ergeben in alle Richtungen 34. Auch die vier Eckfelder und die vier Felder in der Mitte ergeben diese Summe. In der unteren Reihe ist außerdem die Jahreszahl des Stichs, 1514, enthalten. In der zweiten Reihe korrigierte Dürer eine 6 zu einer 5. Die 9 im Feld darunter geht auf eine ältere Schreibweise zurück.

https://www.albrecht-duerer-apokalypse.de/sein-werk/die-drei-meisterstiche/melencolia-i/

Das Todesdatum von Dürers Mutter Barbara, der 16.5.1514 ist auch zu finden.

Dürer sagte über seine Mutter, die achtzehn Kinder gebar, von denen nur drei überlebten:

„Diese meine fromme Mutter hat oft die Pestilenz gehabt und viele andere schwere Krankheiten, hat große Armut erlitten, Verspottung, Verachtung, höhnische Worte und andere Widerwärtigkeiten, doch ist sie nie rachsüchtig gewesen. Und in ihrem Tode sah sie viel lieblicher aus, als da sie noch das Leben hatte."

Auf einer Vorskizze hat Dürer notiert: "Schlüssel bedeutet Gewalt, Beutel bedeutet Reichtum."

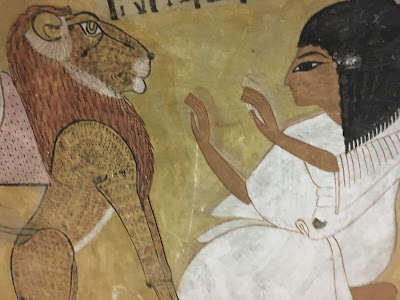

Die Probleme beginnen mit der Identifizierung der Gegenstände auf dem Bild: Ist die sitzende Figur eine Frau, ein Engel, ein Mann, ein Genius? Ist das Bauwerk eine Baustelle, ein Pfeiler, ein Turm, ein Haus? Ist die kleine geflügelte Figur ein Putto, ein unschuldig kritzelndes Kind, ein böser Dämon, eine Assistenzfigur, die die höchsten Eingebungen der Melancholie notiert? Ist das Tier, auf dessen Flügel die Aufschrift "Melencolia I" steht, eine Fledermaus, ein Mischwesen aus Fledermaus und Echse oder der Drachen des Saturn? Ist das Zeichen "I" im Schriftzug der Flügel die Zahl "Eins", die Ordnungszahl "Erstens", der Buchstabe "I" in der Bedeutung des Imperativs des lateinischen "ire" (gehen), also: "Melencolia - geh weg!"? Ist der Bogen im Hintergrund ein Regenbogen, Mondbogen, der Saturnring? Ist die meteorartige Himmelserscheinung ein Komet oder Saturn? Welche Lichtquellen herrschen? Ist das Land im Hintergrund teilweise überschwemmt? Ist der Steinblock ein Säulenrest, die missratene Form von einem der Urkörper, die Konstruktion eines unregelmäßigen Polyeders oder die Darstellung der Kristallstruktur?

http://www.unterricht.kunstbrowser.de/theorie/interpretation/03c19899200b03c07/duerermelencolia.html

Bei der Trauer ist die Welt arm und leer geworden, bei der Melancholie ist es das Ich selbst.

S. Freud

...der Zirkel ruht müßig in der Hand, zerstreutes, gramseliges Licht liegt auf zerstreuten Gegenständen, die Ordnung, welche sonst Gelehrtenstuben des sechzehnten Jahrhunderts auszeichnet, ist völlig fern, kein größerer Gegensatz als zwischen diesem Ensemble und dem aufgeräumten des Blatts "Hieronymus im Gehäuse". Das eben macht: Dürers Blatt "Melencolia" zeichnet, mit astrologischen Hilfsmitteln, die Angst als die Berührung mit einem möglichen Abgrund, der nicht einmal einen Boden hat, auf dem das Fallen zerschellt. Das Blatt zeichnet Stupor, worin eine in dauerndem Jetzt eröffnete Verzweiflung starrt; Dürers "Melencolia" ist so das unschätzbare Dokument negativen Staunens, gerade ohne Spuk und Hölle, selbst ohne die Bestimmtheit Saturn."

Ernst Bloch Das Prinzip Hoffnung Bd.1. Frankfurt a.M.: Suhrkamp Verlag, 1985, S.350 f

"Ein gefügeltes Weib, das auf einer Stufe an der Mauer sitzt, ganz tief am Boden, ganz schwer, wie jemand, der nicht bald wieder aufzustehen gedenkt. Der Kopf ruht auf dem untergestützten Arm mit der Hand, die zur Faust geschlossen ist. In der anderen Hand hält sie einen Zirkel, aber nur mechanisch: sie macht nichts damit. Die Kugel, die zum Zirkel gehört, rollt am Boden. Das Buch auf dem Schoß bleibt ungeöffnet. Die Haare fallen in wirren Strähnen, trotz dem zierlichen Kränzchen, und düster-starr blicken die Augen aus dem schattendunklen Antlitz. Wohin geht der Blick? Auf den großen Block? Nein, er geht darüber hinweg ins Leere. Nur die Augen wandern, der Kopf folgt nicht der Blickrichtung. Alles scheint Unmut, Dumpfheit, Erstarrung.

Aber ringsherum ist alles lebendig. Ein Chaos von Dingen. Der geomertische Block steht da, groß, fast drohend; unheimlich, weil es aussieht, als ober fallen wolle. Ein halbverhngerter Hund liegt am Boden. Die Kugel. Und daneben eine Menge Werkzeuge: Hobel, Säge, Lineal, Nägel, Zange, ein Schnürtopf zum Farbenanrühren - alles ungenützt, unordentlich zerstreut.

Was soll das heißen? Als Erklärung steht oben, den Flügeln eines fledermausähnlichen Fabeltieres eingeschrieben, das Wort: Melencolia I."

Heinrich Wölfflin Die Kunst Albrecht Dürers. München: Verlag F.Bruckmann, 1926, S. 247 f

http://www.unterricht.kunstbrowser.de/theorie/interpretation/03c19899200b03c07/duerermelencolia.html